16-6-2001

MARIA DO

ROSÁRIO PEDREIRA

| |

|

M. Rosário Pedreira - escritora

É poeta,

ficcionista, também na área da literatura juvenil. Maria do Rosário

Pedreira (n. 1959) desempenha ainda as funções de editora na Temas e

Debates. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de

Estudos Franceses e Ingleses, pela Universidade Clássica de Lisboa

(1981), foi também professora de Português e Francês (durante cinco

anos), actividade que a influenciou decisivamente no sentido do assumir

de uma escrita para um público jovem. Trabalhou como coordenadora dos

serviços editoriais da Gradiva, foi directora de publicações da

Sociedade Portugal-Frankurt 97 e editora dos catálogos oficiais

temáticos da Expo'98, tal como redactora das brochuras inerentes aos

Festivais dos Cem Dias e Mergulho no Futuro, promovidos durante a

Expo'98. O seu romance Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu constrói-se na

vertigem de uma identidade perdida. Enquanto poeta publicou

A Casa e o

Cheiro dos Livros (1996), recentemente reeditado pela Gótica,

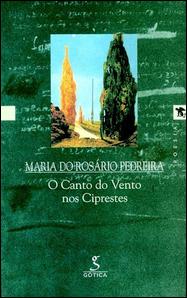

O Canto do

Vento nos Ciprestes (2001) e agora Nenhum Nome Depois.

ANA

MARQUES GASTÃO

|

|

|

LINKS:

O

Ser Suspenso: sobre António Ramos Rosa e Maria do Rosário Pedreira

Rui Magalhães

Nota crítica de Maria

João Cantinho sobre "O Canto do Vento nos Ciprestes"

Pode ver um

dossier e uma entrevista da autora

aqui

NENHUM NOME DEPOIS

| |

As raparigas amam muito. Riem

atrás das mãos uma manhã inteira

para esconder o vermelho dos

beijos que alguém lhes roubou e

um nome que vão deixar escapar

entre as primeiras palavras que

disserem. Vestem do avesso os

aventais de chita e fazem o leite

sobrar do fervedor e o caldo ser

mais salgado do que o mar. Mas

é bonito vê-las caminhar descalças

ao longo do corredor, como se

pedissem um par para dançar. As

raparigas

amam tanto. Sentam-se

em rodas de segredos uma tarde

inteira e esquecem no tanque os

colarinhos sujos das camisas, e os

cueiros, e uma barra de sabão a

|

|

|

|

| |

derreter-se como o seu coração.

Mas é bonito vê-las beijar a boca

ao espelho no quarto das traseiras

e também a outra boca no retrato

que a seguir escondem amordaçado

na algibeira, não lhes cobice alguém

o que não tem. As raparigas amam

de mais. Deixam-se ficar sem dizer

nada uma noite inteira, bordando

no linho dos enxovais letras secretas

ao calor do fogão. E picam os dedos

distraídos nas agulhas que usaram

para descobrir o sexo de cada filho

que terão num jogo que jogaram

entre elas à tardinha. Mas é bonito

vê-las ao serão, quando o vento as

chama atrevido da cozinha e dão

um pulo seco na cadeira, e largam o

bordado e a lareira, e correm até à

porta a colher beijos que lhes deixam

risos nos lábios tão vermelhos como

as mais doces cerejas deste verão.

(págs. 50-51)

“Nenhum

nome depois", edição da Gótica, 74 pág., 11 €, Fevereiro de 2004. ISBN

972-792-101-9 |

|

|

|

3 de Março de

2004

A FICHA

Nenhum Nome Depois

Autor.

M. Rosário

Pedreira

Editora.

Gótica

Páginas.

76

Género.

Poesia

Preço.

e 11,00

Classificação.

****

Amando o

amor num crescendo romanesco

ANA MARQUES

GASTÃO

Muito

mais numerosas na história da poesia amorosa são as páginas de lamento - que

abordam o ser na perspectiva da separação - do que as de júbilo, embora o amor

triunfante possa ter tido, ao longo dos tempos, textos decisivos. Maria do

Rosário Pedreira seguiu esse caminho, desde o belíssimo A Casa e O Cheiro dos

Livros (1996) ao não menos conseguido O Canto do Vento nos Ciprestes

(2001). Acaba agora de publicar Nenhum Nome Depois (2004).

Não entrando em ruptura com o passado - o que pode constituir um risco -,

exprime-se, neste livro, uma forma de afectividade desmesurada perante a

impossibilidade de fruição do amor como «sensação de tudo», na acepção hegeliana.

É da antecipação da morte, a do sentimento como possibilidade ontológica, que

fala o sujeito poético, na consciência de uma perda, da ausência, do abandono,

da memória do que outrora foi desejado e hoje se configura como obstáculo. Não

se trata apenas da edificação de acontecimentos psicológicos no plano das

palavras, mas de uma tentativa de assumir a descontinuidade do fulgor e de viver

a linguagem como experiência amorosa e poética fundamentais.

O livro de Maria do Rosário Pedreira constitui-se com um quarteto, dividido em

Os Nomes Inúteis, Os Nomes Interditos, Os Nomes de Família

e Nenhum Nome Depois. Um nome ou uma voz podem expressar-se em diferentes

tempos e espaços, mas nesta obra dir-se-iam a causa de uma (im)permanência, a da

sua significação, a de uma queda que não é contorno ou substância, mas função de

uma existência do sujeito poético abalado pela catástrofe. Mais do que tudo

ama-se o amor num crescendo romanesco.

Os nomes são marcas arbitrárias com as quais nos fazemos entender perante os

outros; pontos de referência no fluir do pensamento. Em geral, podem ser

compreendidos como signos ou em função das ideias que designam.

Assim, na paisagem deste livro, vamos encontrando a inutilidade de um nome:

inútil nomear o que não permanece e se esvai: «Ninguém esquece um corpo que

teve/nos braços um segundo - um nome sim.» Virá depois o nome interdito: o

nosso, o de um destino baço, e aquele que não é reconhecível: «(...) limito-me a

adivinhar um nome para o que não sinto e/recuso-me a acreditar que seja o teu».

Surgirá ainda o nome de família, de que somos herdeiros, e o do pai morto, ou da

mãe viva.

O último capítulo, Nenhum Nome Depois, atravessa o livro no registo da

ausência, do temor da morte («Quis-te/ainda quando a morte era já uma/

transparência, lente invisível para o/escândalo»), na junção dos desamparos. É

solitário o amor, porque incomunicável e amar dir-se-ia uma dinâmica

desconcertante, vertigem de identidade e de palavras. Daí a importância do que é

ou não nomeável.

Menos contido do que as obras anteriores, este conjunto de poemas persiste em

revelar a autora como um nome relevante da sua geração. A escrita de Maria do

Rosário Pedreira aproxima-nos, na sua atenção ao mínimo, concreticidade tão

feminina, de uma fragilidade emergente perante a instabilidade do Eu. Nessa

revolução súbita com a qual o sujeito poético se confronta, vai reconstruindo o

mundo. A ideia de amor é, para Agamben, «viver na intimidade de um ser estranho,

longínquo e mesmo imperceptível, de tal forma que o seu nome o contenha

inteiramente.» O amor, neste livro, revela-se como desejo e mal. Até que a

voragem do vento o apague no cansaço da dor.

Todos Os

Nomes do Amor

PÚBLICO, Sábado, 03

de Abril de 2004

Fernando Pinto do Amaral

É

quase sempre difícil e arriscado escrever poesia de amor. Sendo o género mais

praticado desde a adolescência - e por isso presente na produção juvenil de

muitos poetas - , o lirismo amoroso costuma implicar alguns perigos tanto ao

nível de uma certa monotonia temática (encontros e desencontros, desejos

impossíveis ou concretizados, etc.) como no campo da própria linguagem,

geralmente algo codificada e por vezes sujeita aos habituais lugares-comuns

eróticos e sentimentais.

É

por causa destes riscos que se torna mais grato saudar a publicação do último

livro de poemas de Maria do Rosário Pedreira (n. 1959), que escapa bem a tais

armadilhas e se dá a ler como uma bela colectânea de textos em que o amor

ultrapassa a dimensão mais óbvia, servindo quase sempre de ponto de partida para

um conhecimento do enigma que o move, nesse infinito labirinto de relações

humanas a que só o amor pode conferir alguma hipótese de sentido.

Revelada em 1996 com "A Casa e o Cheiro dos Livros" e prosseguida em 2001 com "O

Canto do Vento nos Ciprestes", a poesia de Maria do Rosário Pedreira tem-se

distinguido por um tom profundamente intimista, feito de palavras para repetir

em voz baixa, segredadas em confidências cujos destinatários se pressentem a

cada instante, através de pequenos sinais dispersos pelo tempo e pelo espaço das

memórias que um dia lhes deram plena substância, e cujo fulgor persiste sempre,

como uma cicatriz que ainda pode doer quando lhe tocamos: "Entre nós há uma

ferida que já não / sangra, mas não sara - um amor / que perdura e está perdido"

(p. 33).

Envolvendo sempre, em maior ou menor grau, uma ideia do amor como ferida sem

cura, este livro oferece-nos quatro possíveis declinações para essa dor,

agrupadas segundo os nomes que as originaram: começaria por destacar a sequência

"Os Nomes de Família", facilmente distinguível das restantes, na medida em que

remete para lembranças bebidas no núcleo familiar e condensadas em poemas

situados em cenários de infância ou sobretudo adolescência, evocações da mãe,

dos avós e de outras figuras tutelares às quais os textos se dirigem como se

assim procurassem saldar uma dívida antiga, recuperando os elos que ligam

gerações portadoras do mesmo nome: "porque há sempre perdão para / quem tem o

nosso sangue, o nosso nome" (p. 55). Desta atitude é também exemplo um poema

endereçado à memória de um pai com quem só é possível falar durante os sonhos:

"Pai, dizem-me que ainda te chamo, às vezes, durante /o sono - a ausência não te

apaga como a bruma /sossega, ao entardecer, o gume das esquinas. Há nos /meus

sonhos um território suspenso de toda a dor, / [...] //Aí nos encontramos, para

dizermos um ao outro aquilo/que pensámos ter, afinal, a vida toda para dizer; aí

te/chamo, quando a luz me cega na lâmina do mar, com/lábios que se movem como

serpentes, mas sem nenhum/ruído que envenene as palavras: pai, pai" (p. 41).

Mas

este livro não vive apenas dos apelos do sangue, inscritos à superfície do seu

DNA. O amor que aqui predomina e mais nos interpela provém da força da paixão,

dos efeitos luminosos e por vezes devastadores dessa energia que tudo consome,

do fogo que em nós arde quando amamos alguém e corresponde a um "incêndio capaz

de devorar o coração do mundo" (p. 13). Se nos aproximarmos para averiguar de

que género de incêndio se trata, verificaremos que a primeira e a última parte

deste conjunto dizem respeito a sentimentos cuja densidade se concentra em

ambientes de alguma solidão - "São tantos os anos sem ti nos vincos/da minha

saia" (p. 19) - em que o "eu" se apercebe de um fogo que não chegou a arder, num

clima de desencanto ou frustração marcado por uma galeria de "nomes inúteis" ou

de seres sem nome: "Não, prefiro não saber como te chamas" (p. 15).

Esta

mesma atmosfera pode ainda projectar-se num espaço interior quase póstumo, em

que a consciência amorosa subsiste, acima de tudo, como um incómodo fantasma ou

serena recordação - "Já só consigo saber de ti pelos/jornais" (p. 64). É o que

sucede ao longo do último ciclo - "Nenhum Nome Depois" - , quando o incêndio já

ardeu e foi deixando em seu lugar uma paisagem calcinada de brasas ainda quentes

ou de cinzas pouco a pouco mais frias, sob a acção do tempo que tende a apagar

os nomes de quem amámos: "Deixei cair o tempo sobre o teu nome,/como se deita o

mármore sobre a terra e/a água se derrama sobre as brasas [...] //e vi/o sangue

calar-se finalmente sobre a ferida,/[...]/E a casa está hoje mais fria do

que//nunca: deixei passar o tempo sobre o teu/nome e não há lareira, não há lar,

não há/filhos que se pudessem perder de mim, nem/velas para encher de memória

este silêncio" (p.70).

Guardei propositadamente para o fim a sequência talvez mais intensa de todo este

livro, sintomaticamente intitulada "Os Nomes Interditos". O que aí está em jogo

equivale a uma espécie de emoção-limite, por vezes próxima dessa certeza

absoluta capaz de iluminar o caminho de quem se entrega ao abismo do amor,

assumindo-o sem alternativa - "ambos descobríramos que o/destino nunca se engana

no nosso nome" (p. 35) - e absorvendo essa experiência a dois até à última gota,

como se pudesse desvanecer-se no minuto seguinte: "Eu sabia que adormecer//era

deixar de sentir, e não queria perder os/teus gestos no meu corpo um segundo que

fosse" (p. 28). Perante isto, acrescentaria apenas que a dimensão do ciúme se

torna em certos momentos quase insuportável, pairando sobre uma relação amorosa

que se sabe condenada à mentira e mesmo assim prefere continuar, entretecida

numa sombra ou no secreto reverso desse terceiro nome que nunca chegará a ser

dito:

"Os

seus vestidos pretos fechados/no armário lançam uma sombra/funesta nos meus

dias. A sua voz/eterna na fita do telefone é outro/espinho cravado no meu

silêncio./Roubei-lhe, sem saber, todas as//palavras que te disse - porque,/num

beijo meu, são ainda os seus/lábios que procuras, é dela o corpo/que abraças

quando me abraças.//Se adormecer ao teu lado mais/esta noite, sei que os seus

olhos/hão-de pousar gelados nas minhas/pálpebras [...]//[...] e,

entretanto,/basta que me mintas, sim, mente,/mas nunca me digas o seu nome" (pp.

30/31).

mAGAZINE

artes

n.º

16, Março de 2004

NENHUM NOME DEPOIS

A

poesia imensa de Maria do Rosário Pedreira

R.L.

Maria do Rosário Pedreira volta à edição com “Nenhum Nome Depois”. Regressam os

versos e os poemas impregnados de uma dor que é também lugar de confluência do

belo e da palavra iluminada.

Tendo publicado vai para três anos o seu anterior e fulgurante livro de poemas a

que chamou “O Canto do Vento nos Ciprestes”, livro bem recebido pela crítica,

Maria do Rosário Pedreira, escritora, poetisa e editora, reincide agora com a

edição deste “Nenhum Nome Depois”, em edição da Gótica. Malgrado seja ainda algo

reduzida a sua “obra poética” (que se resume a quatro títulos até ao momento),

acode-nos de imediato a certeza de reencontrarmos aqui uma voz poética

pessoalíssima e de enorme ímpeto emocional. É na verdade de uma magnífica

enunciação dos afectos, do viver e do morrer, do silenciar e do gritar, do

sorrir e do chorar, do amar e do perder, que estes poemas nos falam. Tudo

porque, dizer, lembrar, nomear, é bem melhor do que proibir, guardar, esconder,

sobretudo porque “a vida nunca foi só Inverno/nunca foi só bruma e desamparo”.

Há

nos poemas de MRP uma narratividade implícita, um desfiar de memórias e afectos

que faz com que o poema se institua como uma muito breve ficção, íntima, aberta

em sentimentos, confessional, pulsando emoções, mas nunca frívola, banal ou

melodramática:”

Mãe,

agora que guardaste na arca

as

blusas pretas e os teus olhos

voltaram a ser azuis; que os meus

irmãos dormem no seu quarto um

sono

de poderem ser felizes, que

já

conseguimos dizer uma à outra

o

nome dele no meio de um sorriso

porque a morte, afinal, é uma coisa

tão

longe – deixa-me perguntar-te

porque não há retratos do meu pai

comigo ao colo, como os dos meus

irmãos que ele trazia sempre junto

ao

peito e tu depois dividiste pela

casa

para ele poder saber que ainda

te

lembravas; ou então debruçado

no

meu berço – que tu escondeste

no

sótão ainda eu era pequena e te

sentavas a embalar vazio quando ele

não

entendia porque estavas tão

triste. Mãe, eram tão azuis os olhos

do

meu pai no dia em que levou os

meus

irmãos à escola e tinham tanto

medo

do que pudesse acontecer-lhes;

são

tão azuis também os olhos deles

debaixo do seu sono, e os meus tão

negros de dúvidas – porque foste

sempre tu que me levaste sozinha

para

as coisas difíceis da minha vida,

que

o meu pai nem nunca quis saber

que

coisas eram. Mãe, estão hoje tão

azuis os teus olhos com essas roupas

claras, e eu ainda tenho o nome do

meu

pai entre as minhas lágrimas, mas

agora, que os meus irmãos descansam

no

seu quarto, que já todos podemos

dizer o nome dele sem nos cortar os

lábios, diz-me a verdade: esse homem

que

chorámos era mesmo meu pai? (págs. 42-43)

A

casa (ou as casas), neste como nos seus livros anteriores, volta a ser um local

de regresso, epicentro de um descobrir da vida para sempre perdido na dor imensa

da irreversibilidade do tempo.

Que

guardarão para mim as casas que

deixei? O pó sobre o meu nome? (pág. 39)

pergunta a autora antecipando um rememorar de lugares, cheiros, objectos,

conversas perdidas entre as sombras. Encontraremos nesse regresso ao lugar da

“felicidade” perdida escolhos e traços de uma tragicidade latente, por vezes

lancinante e incómoda como no poema que assim começa:

Mãe,

os meninos andam distraídos junto

ao

rio e tu não queres saber de os perder.

Sentaste-te a pensar nesse homem que

apareceu e a desfolhar os malmequeres

da

tua bata nova – e não viste que te

largaram a mão nem para onde fugiram

com

a pressa do vento. Mãe, os meninos

………………………………………………………………..” (pág. 44)

É

também uma escrita que prescinde do hermetismo (mal de que sofre muita poesia

contemporânea),

(e)levando a cristalinidade dos afectos a níveis altíssimos:

Agora há uma dor que pousa nas palavras.

Não

as digas – um nome basta para

dividir o coração. Se me esqueceste entre

um

livro e outro, finge que não sei; despede-te

de

mim como uma lâmpada antiga, deixa que

a

tua sombra seja a minha única paisagem. (pág. 26)

Como

se observa, MRP escreve a favor do leitor, nunca contra ele, nunca contra as

palavras.

Poemas de saudades e poemas de adeus, de um acertar contas com o tempo. São

poemas de lembrar, de olhar para trás e lembrar os nomes, os “inúteis”, os

“interditos”, os de “família”, e também os outros, os outros nomes que não

existem “depois de ti”. Assim se lêem, põe entre uma dor pressentida, poemas tão

belos e desmesurados como este:

Onde

quer que o encontres

escrito, rasgado ou desenhado:

na

areia, no papel, na casca de

uma

árvore, na pele de um muro,

no

ar que atravessar de repente

a

tua voz, na terra apodrecida

sobre o meu corpo – é teu,

para

sempre, o meu nome. (pág. 52)

Ou

assim:

Lê,

estes são os nomes das coisas que

deixaste – eu, livros, o teu perfume

espalhado pelo quarto; sonhos pela

metade e dor em dobro, beijos por

todo

o corpo como cortes profundos

que

nunca vão sarar; ……………………… (pág. 66)

O CANTO DO VENTO NOS

CIPRESTES

| |

|

Mãe,

eu quero ir-me embora – a vida não é nada

daquilo

que disseste quando os meus seios começaram

a

crescer. O amor foi tão parco, a solidão tão grande,

murcharam

tão depressa as rosas que me deram –

se

é que me deram flores, já não tenho a certeza, mas tu

deves

lembrar-te porque disseste que isso ia acontecer.

Mãe,

eu quero ir-me embora – os meus sonhos estão

cheios

de pedras e de terra; e, quando fecho os olhos,

só

vejo uns olhos parados no meu rosto e nada mais

que

a escuridão por cima. Ainda por cima, matei todos

os

sonhos que tiveste para mim – tenho a casa vazia,

deitei-me

com mais homens do que aqueles que amei

e

o que amei de verdade nunca acordou comigo.

Mãe,

eu quero ir-me embora – nenhum sorriso abre

caminho

no meu rosto e os beijos azedam na minha boca.

Tu

sabes que não gosto de deixar-te sozinha, mas desta vez

não

chames pelo meu nome, não me peças que fique –

as

lágrimas impedem-me de caminhar e eu tenho de ir-me

embora,

tu sabes, a tinta com que escrevo é o sangue

de

uma ferida que se foi encostando ao meu peito como

uma

cama se afeiçoa a um corpo que vai vendo crescer.

Mãe,

eu vou-me embora – esperei a vida inteira por quem

nunca

me amou e perdi tudo, até o medo de morrer. A esta

hora

as ruas estão desertas e as janelas convidam à viagem.

Para

ficar, bastava-me uma voz que me chamasse, mas

essa

voz, tu sabes, não é a tua – a última canção sobre

o

meu corpo já foi há muito tempo e desde então os dias

foram

sempre tão compridos, e o amor tão parco, e a solidão

tão

grande, e as rosas que disseste um dia que chegariam

virão

já amanhã, mas desta vez, tu sabes, não as verei murchar.

De

"O Canto do Vento nos Ciprestes", Gótica, 2001, 80

pags.

|

|

|

|

Nostalgia

e amores perfeitos

Um

terceiro livro de belos poemas de amor, a confirmar a grande

qualidade de uma autora discreta

Começa

este livro com um poema - «A Criação do Mundo» - inaugurando-se

com um acto demiúrgico a invocar o Génesis: «Olhou as mãos em

concha e viu arredondar-se/ um sonho dentro delas - um mundo/ que

ninguém podia adivinhar, pois dele/ fariam também parte os magos e

os profetas.// Abriu-as devagar e deixou cair as trevas como

sementes,/ para que então servissem unicamente de sombras/ e

prolongassem a memória das coisas por vir. Foi assim/ que inventou

a luz e separou um dia do seguinte./...» (pág. 9). Trata-se porém

de uma criação à medida da efemeridade humana, da pouca resistência

das coisas: «...sentiu que o seu/ mundo era tão frágil que, se

desviasse os olhos, tudo acabaria/ por regressar ao pó, às trevas

e ao verbo. Só por isso criou alguém/ que também o visse e lhe

dissesse todos os dias como era belo» (pág. 10).

Encontra-se

aqui uma espécie de programa para orientar a leitura dos restantes

versos, mudando-se o poema em mapa da «primeira geografia dos

caminhos» abertos a cada novo título. O mundo é ainda mais

pequeno que as mãos em concha - inscreve-se entre as folhas do

livro, vai-se construindo poema a poema - e depois ultrapassa-os

enchendo o vasto da imaginação possível a cada um. Tem por

habitantes um «eu» sempre só que se dirige a um «tu» sempre

ausente ou na eminência de chegar: «O meu mundo tem estado à tua

espera; mas/ não há flores nas jarras, nem velas sobre a mesa/ nem

retratos escondidos no fundo das gavetas. Sei/ que um poema se

escreveria entre nós dois; mas/...» (pág. 13). Mas. A adversativa

insistente e reiterada a puxar para o real, para o racional, para o

argumento oposto à conjectura do desejo. Porque são muito

concretas as situações descritas - bem à semelhança do livro

anterior da autora, A Casa e o Cheiro dos Livros (Quetzal, 1996) -

ligadas ao mundo pelos gestos e pelas coisas do quotidiano, que a

incerteza e inquietação próprias da expectativa vão colorir de

nostalgia e sombra.

O Canto do Vento nos Ciprestes são poemas de amor(es) transformado em poema. De amores

tão perfeitos e variegados como as pequenas flores que recebem tal

nome. E Maria do Rosário Pedreira correu um enorme risco - porque

os poemas de amor estão fora de moda e facilmente se tornam ridículos.

Mas. Sai vencedora voando por cima das armadilhas do

confessionalismo primário, seja pelo recurso à estratégia do diálogo

sem resposta que nalguns casos se assume como monólogo dramático,

seja porque o «tu» de um dado poema se insinua como podendo não

ser o mesmo do seguinte

E

diz: «Se terminar este poema, partirás. Depois da/ mordedura vã

do meu silêncio e das pedras/ que te atirei ao coração, a poesia

é a última/ coincidência que nos une. Enquanto escrevo/...» e

adiante: «Mas agora pedes-me que pare, que fique por aqui,/ que

apenas escreva até ao fim mais esta página/...» Ironicamente, a

responsabilidade da permanência do encontro é transferida para o

acto de escrita, para as palavras do verso, para o momento do «verbo»

que lhe dá, em simultâneo, a dimensão perversa da separação própria

do dilema amoroso: «em qualquer caso: se terminar o poema, partirás;/

e, no entanto, se o interromper, desvanecer-se-á/ a última coincidência

que nos une» (pág. 27). Por sua vez, também a escrita se vem a

revelar como demasiado estreita: «O meu amor não cabe num poema -

há coisas assim,/ que não se rendem à geometria deste

mundo;/...// O meu amor é maior que as palavras; e daí inútil/ a

agitação dos dedos na intimidade do texto -/...// O meu amor anda

por dentro do silêncio a formular loucuras/ com a nudez do teu nome

- é um fantasma que estrebucha/ no dédalo das veias e sangra

quando o encerram em metáforas/...» (pág. 18). De espaço possível

à existência do amor, alternativa e prolongamento à «memória

das coisas por vir», unem-se nos versos passado e futuro, tentando

escamotear um presente de morte: «Devo por isso afastar-me de ti -

não/ por ter medo de morrer (que é de já não/ o ter que tenho

medo), mas porque a chuva/ que devora as esquinas é a única canção/

que se ouve esta noite sobre o teu silêncio» (pág. 32).

Um

belíssimo livro de versos a confirmar a maturidade da poesia de

Maria do Rosário Pedreira.

HELENA

BARBAS

no

EXPRESSO, Cartaz, de 28-4-2001

| |

|

Microfísica

do Amor

Em

"O Canto do Vento nos Ciprestes", de Maria do Rosário

Pedreira, os poemas repetem, cada um, a irreparável dor amorosa, a

irreparável espera feminina por algo que não cessa de não chegar.

"O Canto do Vento

nos Ciprestes", segundo livro de poesia de Maria do Rosário

Pedreira, relança a delicadeza lírica do anterior ("A Casa e

o Pó dos Livros", 1998), a pouco e pouco aqui desenganada. É

que a partir de certa altura "os degraus só se podem

descer".

Habitualmente,

na poesia lírica o sujeito que enuncia existe, ou constitui-se,

enquanto sensitividade momentânea, epifania local de uma emoção

contigente, de uma impressão que o próprio poema conclui.

Habitualmente também, o "tu" emerge apenas no contexto de

uma experiência lírica particular, dissipa-se no fim de cada

poema, e, ao contrário do romance, não lhe costuma ser

ficcionalizada uma substância, nem um enredo, nem sequer simulada a

duração de personagem.

É

claro que aqui se repete a tensão, que escapa à dialéctica, entre

o singular e o universal, e que cada poema se situa no equilíbrio

frágil entre a contingência e o que se exclui ao tempo. Mas, para

além disso, ou mais do que isso, neste livro, sob o mesmo "ethos"

detecta-se estranhamente uma história (por isso deve ser lido de

fio a pavio e não aleatoriamente, como tantas vezes se faz com a

poesia). A inscrição no tempo deste sujeito que enuncia

liricamente um amor, a sequencialidade de um mesmo amor,

transporta-nos para o universo da ficção, da simulação de

identidades psicológicas mais ou menos estáveis deste eu e deste

tu, capazes de serem percebidos quase como personagens. Mas, ao

mesmo tempo, uma poética intemporal do próprio amor se vai

desenhando, insistindo sempre, tantas vezes em belíssimos versos no

fim de cada poema (eles próprios, se isolados, poderiam constituir

títulos de uma sequência narrativa). À medida que se lê este

livro, dois versos de Ruy Belo ecoam, tornam-se quase o seu emblema:

"é triste no outono concluir/ que era o verão a única estação".

"O

verão desarruma os sentimentos". "Nesse Verão"

(porque o discurso simula escrever-se a partir de um

"agora" textual muito mais disfórico), o imaginário do

amor e da natureza animizada que o suporta era ainda expansivo,

solar, febril, inflamado e contagiante. Embora sobre ele pairassem

"sempre brumas e nevoeiros/ e profecias de temporais

maiores", "um temor que desmaia as pregas do vestido e um

sortilégio/ urdido nas paisagens suspensas de um mapa que aperto/

na mão sem desdobrar." Mesmo assim, "quando na tua boca

cantou subitamente uma voz", o dia emudeceu e "então, foi

possível ouvir o vento soprar nas asas das borboletas", "é

no momento que encerra a beleza de um gesto/ que se prolonga a

vida". O curso dos dias interrompe-se, o instante suspenso

reencontra a eternidade, e "pode pintar-se o retrato do vento/

no esquadro da janela". Nesse tempo, que se encena como

anterior, o amor não podia ainda ser dito, "nenhum poema/

podia ser o chão da sua casa", "há coisas assim,/ que não

se rendem à geometria deste mundo". Só a partir da ausência

(da dor?) se escreve. Nos poemas que se sucedem, uma mesma

impossibilidade amorosa se repete e adensa, uma mesma disforia se

vai estendendo. Como se se tratasse de um fio constante que se

expande e diversifica através de deslizes elementares, variações

incessantemente contíguas (por isso, talvez, a metonímia seja uma

das figuras emblemáticas da autora), desvios sintácticos de

palavras num só verso que surpreendem a normatividade semântica.

E, nesse fio aparentemente contínuo e idêntico em que se vai

desenrolando e intensificando uma história, suspendem-se

microscopicamente momentos mínimos de perfeição verbal

(irresistivelmente: "tenho os olhos azuis de tanto os ter lançado

ao mar"; "talvez procure ainda um gesto teu nos braços").

"Neste

outono", tu começaste a partir e no meu corpo começaram a

gelar os lugares de onde a tua mão se ausentou. Escreve-se a

efemeridade do amor. A natureza vai-se animizando de um modo cada

vez mais agreste ou recolhido. Repete-se todo um imaginário do

"eu", do amor e do mundo nocturno, frio, térreo,

rasteiro, a desabar ou em rarefacção, do lado do peso e da queda:

"as pedras agasalham-se no cobertor/do musgo"e o vento

passou a viajar "rente aos muros", e "se te pergunto

o caminho(...)/Contas que a noite geme nas fendas/dos penhascos

porque as cidades apodrecem junto/às margens; que o vento é um

chicote que desaba/os chapéus; que a terra treme; que o nevoeiro

cega; e/ que as casas onde o medo se extinguia na longa bainha

do/vestido da mãe cederam ao peso das mádoas dentro delas" e

ainda "que não há/mapas para os sonhos de quem morre de

amor." O eu produz cenários da sua própria morte e da morte

do outro ("a morte separa-nos da dor e da sua memória").

Aliás, ao longo destes poemas, o sujeito que enuncia torna-se

sujeito do seu próprio luto. Multiplica figuras do desdobramento em

que o eco, o sonho, apenas o teu nome ("como um músculo

tenso/escondido sob a pele") ou o espelho lhe devolvem a

identidade, tal como uma voz que se continua depois da morte lhe

restitui a eternidade.

Recorrente

e renovadamente, a escrita fala de si e da existência que, através

dela, o destinatário textual destes versos guarda. Porque "o

poema é o único refúgio onde/ podemos repetir o lume dos antigos

encontros" e a "tua sombra", ou "o teu silêncio",

ou os teus despojos mantêm acesa uma ideia de amor assim (impossível

não relembrar David Mourão-Ferreira - "Nas teias da ficção

ficarás presa/e acordarás, mais tarde, na surpresa/de ser outra

por toda a eternidade").

MARIA

DA CONCEIÇÃO CALEIRO

no

PÚBLICO, MIL FOLHAS, Sábado,

7 de Abril de 2001

|

|

|

MARIA DO ROSÁRIO

PEDREIRA (N. 1959) estreou-se no domínio da poesia em 1996, com o notável “A

casa e o cheiro dos livros”, um começo invulgar que levou a que o volume se

esgotasse (para quando a reedição?). Também autora de livros infantis de sucesso

e editora de gosto impecável, regressa agora à poesia com “O Canto do Vento nos

Ciprestes”, que não desmerece a estreia e confirma a sua relevância entre os

novos poetas. Se o livro anterior a revelava como uma espécie de Cesário dos

interiores (das casas), neste acentua-se a faceta do que não podemos realmente

chamar ultra-romantismo mas que empresta aos sentimentos uma notória

grandiloquência, mesmo se – esse é o grande paradoxo desta poesia – é uma

grandiloquência sussurrada. Numa palavra, não é apenas um livro sobre o amor: é

um livro sobre morrer de amor.

Escritos numa sequência que é, do ponto de vista estrutural (que não imagético)

cinematográfica, estes poemas, quase todos de um certo fôlego, dão voz à mulher

antes, depois ou para além do amor, mas nunca no momento amoroso propriamente

dito. O que existe é sempre a espera, a ausência, o temor, a solidão, a memória,

o abandono.

O meu mundo tem

estado à tua espera; mas

não há flores nas

jarras, nem velas sobre a mesa,

nem retratos

escondidos no fundo das gavetas. Sei

que um poema se

escreveria entre nós dois; mas

não comprei o

vinho, não mudei os lençóis,

não perfumei o

decote do vestido.

Se ouço falar de

ti, comove-me o teu nome

(mas nem pensar em

suspirá-lo ao teu ouvido);

se me dizem que

vens, o corpo é uma fogueira –

estalam-me brasas

no peito, desvairadas, e respiro

com a violência de

um incêndio; mas parto

antes de saber

como seria. Não me perguntes

porque se mata o

sol na lâmina dos dias

e o meu mundo

continua à tua espera:

houve sempre

coisas de esguelha nas paisagens

e amores

imperfeitos – Deus tem as mãos grandes”. (pág. 13)

É um livro

extremamente pudico e extremamente doloroso, feito de vestígios e de uma

fragilidade extrema, que no entanto nunca se entrega ao nosso voyeurismo. O que

vale acima de tudo nesta poesia é o ser íntima sem ser confessional.

Não é

de qualquer amor que se fala, mas de um amor concreto (“este amor”), de um amor

único que nada tem a ver com os outros amores, meramente carnais. A intensidade

desse sentimento, sobretudo aliado à decepção e à quase perda de sentido da

vida, lembra por vezes o imaginário das “Cartas Portuguesas”, mas tal como nesse

clássico sentimental, há uma certa dignidade que não descamba no melodrama nem

na lamechice, com duas ou três excepções menores. Quase todos os poemas são

construídos com base numa fluida acumulação de “topoi” amorosos, recorrentes: do

corpo (coração, dedos), da natureza (noites, verão, aves, mar) e das casas

(quartos, cama, livros, retratos). Muitas das situações são também clássicas,

como as várias albas, poemas em que os amantes de despedem de manhã, outras não

são biograficamente reais mas apenas dramatizações que provam como, mesmo levado

a extremos, o amor sobreviveria. É nesse contexto que surge a morte, de tal modo

presente que a autora já confessou que alguns leitores confundiram os poemas com

elegias; na verdade, se em meia-dúzia de poemas há a presença da doença e da

morte reais de um terceiro, na verdade, a morte aparece quase sempre não

exactamente como uma metáfora mas como uma exasperação do sentimento amoroso; é

mesmo esse o grande tema do livro, sendo que a certa altura se afirma

“quando morrer de amor

não

tinha ainda perdido o efémero estatuto de metáfora”. (pág. 42).

Mas

“morrer de amor” metaforicamente ou não, é um extremo que não caracteriza bem o

sentimento amoroso; ele vive sobretudo na (ou da) instabilidade, na precaridade,

na insegurança. Como não é o amor consumado e feliz que Maria do Rosário

Pedreira aborda, estes poemas estão pejados de desolação, medo, ameaças,

pressentimentos. Há um poema com este verso: “Eu não sabia que todas as noites

do mundo eram efémeras” (pág. 24), enquanto o poema seguinte, que começa “Se

partires, não me abraces” termina com “”Se me abraçares, não partas”. É a

“doença do amor” que agrega todos estes sentimentos difusos; esta é, aliás, uma

poesia dos sentimentos, da fragilidade tanto do sujeito como do mundo (como no

conhecido poema de Sophia de Mello Breyner). É também uma poesia de ternura: o

erotismo aqui não tem autonomia, e se a expressão “fazer amor” é recorrente é

porque em si mesma transporta um sentido de complemento face ao sentimento

amoroso. A ternura aqui é como o lenço de seda atado de um poema de Herberto, em

que é a própria seda que desata o laço. O modo como a ternura se expressa é

através de uma dedicação sincera mas também ritualizada, aqui e além, na

tradição sacramental do “Cântico dos Cânticos”. É uma atenção minuciosa,

incondicional, ao ser amado, sem calculismos nem cinismo, o que torna este livro

uma raridade.

“(.......................................................…) Se

hoje vieres por

esse livro que deixaste (e cuja

lombada acariciei

todos os dias que durou a tua

ausência como uma

nesga de sol acaricia um

rosto no Inverno),

encontrarás a sopa a fumegar

na mesa, e a

camisa engomada no cabide, e os

lençois da cama

imaculados, e um corpo pronto

para qualquer

aventura – e ainda o cão deitado

à porta, à tua

espera, como na véspera de partires.

Porque os anos não

contam para quem assim ama. (Pág. 67)

Alguns acharão

isto submissão, sem perceber que os gestos são símbolos de gestos maiores (na

verdade, este poema lembra o tão diferente “Caso do Vestido” de Drummond de

Andrade). Em resposta a esse amor o sujeito poético tem apenas despojos, os

lugares, “uma colcha amarrotada”. E tem, claro, o poema: se por um lado o amor

não se deixa exprimir nem aprisionar no poema, este é um refúgio e também uma

reconstrução do mundo: “não estarias aqui se eu não escrevesse”. O livro acumula

poderosas imagens de tristeza: “uma escarpa pronta a desabar”, “os degraus só se

podem descer”, “o verão desarruma os sentimentos”, “há coisas que uma mala nunca

leva”.

O vento que canta

nos ciprestes (árvore fúnebre) é como o espírito que sopra onde quer e onde nós

queremos.

“Quero falar-te

deste amor, como de um vento

amordaçado na

camisa; uma febre de verão

que o mercúrio não

acha; um telhado esmagado

pela ideia da

chuva. (…) (Pág. 14)

E para quem tenha

dúvidas, vale a pena remeter para dois poemas longos demais para citar aqui: o

lancinante poema da página 56 sobre morrer e escrever e o extraordinário poema

final, “Anima Mundi” (pág. 71). O “medo da tragédia” de que a a autora fala, é

apenas o medo de se dizer o que à partida se sabe ser trágico, e por isso

enorme. A “mais pequena história do mundo” que este livro se propõe contar é,

afinal, a maior história do mundo.

Pedro Mexia

Sobre o mais

recente dos seus livros de poesia – O Canto do Vento nos Ciprestes –

Maria do Rosário Pedreira (n. 1959), manifestou o desejo de que ele fosse lido

como um minirromance (cfr. entrevista concedida a Ana Marques Gastão, Diário

de Notícias, 2-5-2001). Percebe-se porquê. Nestes poemas, o recorte elegíaco

fixa o plot com nitidez:

“Na tua boca

cantou subitamente uma voz.

E, ao dizeres o

meu nome na rede de um abraço,

o rio que outrora

bordava o campo emudeceu (…)

São assim as mais

pequenas histórias do mundo.” (pág. 15)

E a trama

narrativa sai reforçada com a exactidão denotativa:

“Dei-te o meu

corpo como quem estende

um mapa

antes da viagem […]

Mas, afinal, foste

tu que desenhaste mapas

nas minhas mãos –

tristes geografias,

labirintos de

razões improváveis, tão curtas

linhas que a minha

vida não teve tempo

senão para

pressentir-se. Por isso guardo

dos teus gestos

apenas conjecturas, sombras,

muros e regressos

– nem sequer feridas

ou ruínas. E,

ainda assim, sem eu saber porquê,

as ondas ameaçam o

lago dos meus olhos.” (pág. 30)

Com efeito,

nenhuma espécie de maneirismo perturba estes versos exemplares:

“Pudesse eu morrer

hoje como tu me morreste nessa noite –

[……………………………………………..] e pudesse

eu deixar de

escrever nesta manhã, o dia treme na linha,

dos telhados, a

vida hesita tanto, e pudesse eu morrer,

mas ouço-te a

respirar no meu poema.” (pág. 56)

Por outro lado, o

desassombro com que Maria do Rosário Pedreira põe em cena a voz do EU não deve

confundir-se com psicologismo:

“Se alguém me

perguntar, hei-de dizer que sim, que foi

verdade – […]

Se alguém me

perguntar, nada desmentirei, nem negarei

que os frutos

todos que me deram a provar na tua ausência

me pareceram

demasiado azedos ao pé dos que explodiam

em sumo nos teus

lábios; […]

Trata-se de

focalização omnisciente – isto é, representação narrativa do fio da intriga - ,

registo que a autora domina com segurança, mesmo quando, como acontece no poema

final, apenas sobram estilhaços da história:

“Atropelam-se os

rios em demanda do mar; vergam-se

as costas ao

chicote das ondas. Os espinheiros

que crescem sobre

as dunas iniciam as aves

nas punições do

mundo. Quem se encosta

ao ombro

descarnado da falésia vê o fantasma

da morte

acenar-lhe do abismo; e o mesmo sol

que ofende os

muros em ruínas e açoita os pontões

humilha os deuses

e desafia os homens. Por isso,

[…] iludindo a

arquitectura da luz, espreitou

impunemente no

decote do mundo e lhe arrancou a alma.” (pág. 71).

À laia de

conclusão, não me parece excessivo afirmar que O Canto do Vento nos Ciprestes é

um livro singular no contexto da poesia portuguesa mais recente.

de O Som & o

Sentido, de Eduardo Pitta –

LER

n.º 52, Outono de 2001.